Читать Краткая история «нового» в российском дискурсе об искусстве - Александр Житенев

На данной странице вы можете читать онлайн книгу "Краткая история «нового» в российском дискурсе об искусстве" автора Александр Житенев. Общий объем текста составляет эквивалент 55 бумажных страниц. Произведение многоплановое и затрагивает разнообразные темы, однако его жанры наиболее вероятно можно определить как культурология, публицистика. Книга была добавлена в библиотеку 09.08.2023, и с этой даты любой желающий может удобно читать ее без регистрации. Наша читалка адаптирована под разные размеры экранов, поэтому текст будет одинаково хорошо смотреться и на маленьком дисплее телефона, и на огромном телевизоре.

Если художник хочет быть «современным» – означает ли это, что он непременно должен быть «новым», и какой критерий у этой «новизны»? Историю этого дискурса в XX и XXI веках автор исследовал, обратившись к отечественным художественным и литературно-художественные журналам, позволившим ему увидеть широкий спектр мнений. В книге были проанализированы статьи из журналов: «Аполлон», «Леф», «Новый Леф», «Современная архитектура», «Папки МАНИ», журнал «А-Я», «Художественный журнал».

- Неокончательная история. Современное российское искусство

- Пора Сецессионов. Выставочные стратегии русского модерна

- Краткая история «нового» в российском дискурсе об искусстве

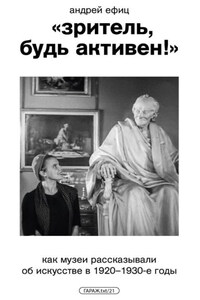

- «Зритель, будь активен!» Как музеи рассказывали об искусстве в 1920–1930-е годы