Это снова мы, Господи!

Проза Алексея Шорохова возвращает русскому человеку корневые смыслы

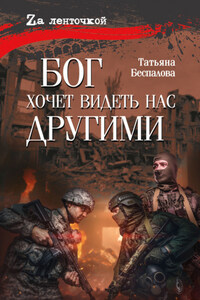

Такая проза о спецоперации должна была появиться. Не пафосная, не восхваляющая себя, не написанная по мотивам телевизионных шоу и сводок телеграм-каналов, не «забалтывающая тревогу», а пропитанная кровью, обстрелянная «немыми» польскими минометами, настоянная на травах донбасских степей, пропахнувшая госпитальными бинтами…

Алексей Шорохов, ушедший добровольцем на фронт в январе 2023 года, а до этого исколесивший Донбасс на гуманитарных «буханках», написал именно такую книгу.

Но важно застолбить в веках следующее – хотя мы и держим в руках том фронтовых рассказов, стихов и дневников, но не за ними прозаик, поэт и публицист Алексей Шорохов ездил на фронт. Проговариваю это лишь потому, что уже раздаются в окололитературном строю фразы, что, мол, писатель подвязался на «передок» за «материалом». Эту «истину» умники проговаривают как открытие века, с обязательной мокротой в глазах и похлопываниями по плечу, стянутому камуфляжем, между строк процеживая совсем не то, о чем думают вслух: «А мы, старик, никуда не ездили за своими словами, мы тут спокойно рифмовали проповеди с методичками минобороны, издавали сборники, да ты же их читал… И премии мы тоже получали. А ты там получил что? Ранение?» И опять – сочувственно по плечу.

Но в первом же своем большом интервью – оно было взято «Российской газетой», когда Шорохов уже несколько месяцев сражался на Южном фронте – он объяснил: я тут, чтобы воевать, не писать. И только еще пару месяцев спустя на съемках авторского телепроекта Эдгарда Запашного «Мужики» фронтовик обмолвился о небольших «прозаических набросках», выплеснувшихся на бумагу.

С желанием творить эти сгустки смыслов не связаны. Тут сработал закон, по которому жили еще древнерусские книжники: опыт смерти с кровью уходит в землю, опыт жизни выливается на бумагу. Дело писателя на войне – пережив смерть, не умертвить жизнь, а значит, игнорировать приходящее (мы знаем от Кого) – грех непростительный.

«Однако о книге говорить еще рано, – продолжал отвечать писатель на вопросы Запашного, – исхожу из того, что проза должна созреть внутри и попроситься на свет Божий, и только тогда можно садиться и писать».