Aterro Dominatus

Что ж, вот мы и добрались до Берлинской операции. Начнём, как

водится, с планирования. Исходило оно, по сути, из одного

постулата: «Берлин — гигантский мегаполис, и при грамотной обороне

его взятие потребует много времени и крови». Ни того, ни другого

уже не было, а потому выход оставался только один. Регулярные, ещё

боеспособные немецкие части не должны оказаться на улицах города,

их участь — сгореть в «котлах» за его пределами, и когда Берлин сам

окажется в окружении с немногочисленной солянкой из

фольксштурмистов, полицейских и пожарных вместо гарнизона, его

останется только расколоть как гнилой орех.

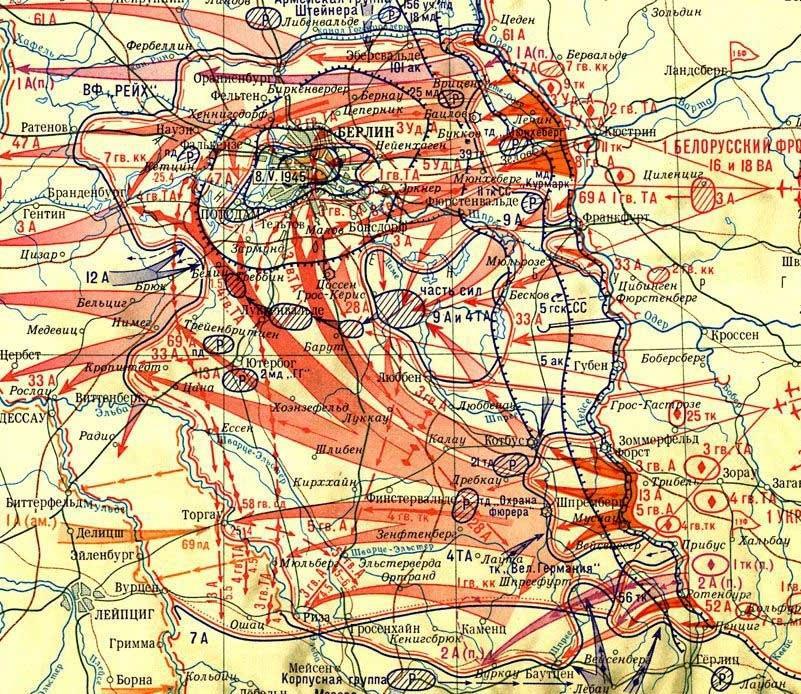

Сражение за Берлин. Расчёт на недопущение кого-либо в город

виден сразу.

В итоге это и произошло, но путь к такому исходу лёгок не был.

Самом известным пунктом на нём стало сражение за Зееловские высоты.

Не буду утверждать, что при его обсуждении произошло больше

разрывов, чем было при его ходе, ведь для прорыва этого

укреплённого рубежа только стволов артиллерии было сосредоточено

тысячи и десятки тысяч. Перед атакой на немецкие позиции

обрушивался настоящий огненный дождь, а после их занятия обычно

следовала контратака, которую просто сносило вихрем снарядов.

Да, солдаты Вермахта проявили завидные умение и упорство, рубеж

был взят с задержкой и достаточно большими потерями их противника

(правда, совсем не такими высокими, как обычно рисуют). Но это были

вынужденные жертвы. Вряд ли кто-то будет спорить, что сражаться

против пятидесяти тысяч в поле гораздо легче, чем со ста

пятьюдесятью в городе, а ведь именно прорыв «плотины на Одере»

позволил предотвратить последнее. 24 апреля (хотя на самом деле

основные коммуникации были перерезаны ещё раньше) кольцо окружения

замкнулось за спиной 9-й армии Бюссе — последняя надежда Берлина

теперь могла быть занята только собственным спасением. И сразу

отмечу, что вышло у неё всё не очень хорошо.

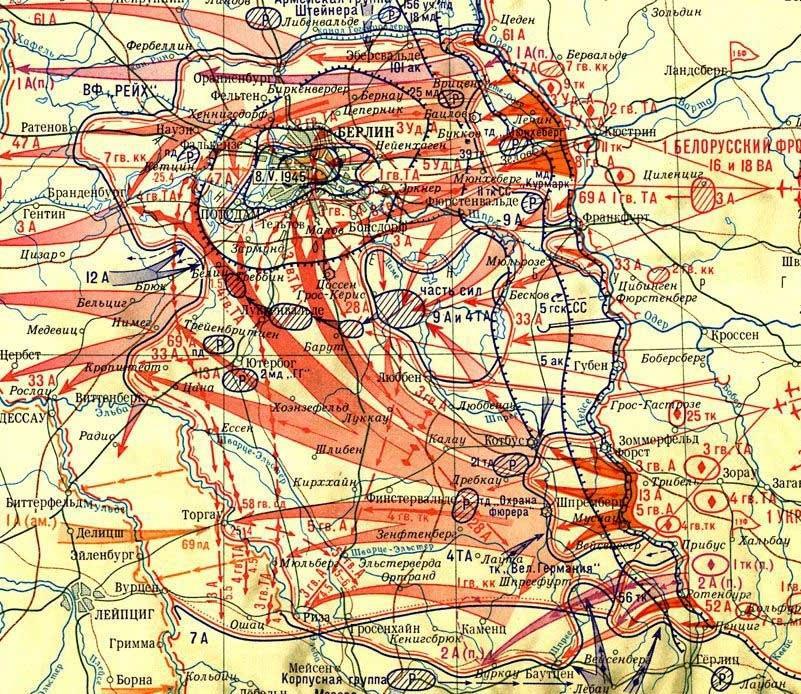

Результаты прорыва 9-й армии из окружения.

На следующий день изолирован от своих был уже сам город. О

какой-то осаде речи не шло, и было для этого несколько причин.

Во-первых, слабость гарнизона: для удержания столь гигантского

населённого пункта просто не хватало личного состава. Его качество

тоже вызывало большие вопросы: «боевых» частей было мало, тот же

56-й танковый корпус Вейдлинга, отошедший на улицы с Зееловских

высот, успел ужаться до 10-15 тысяч человек. В основным это были

уже упоминаемые фольксштурмисты, пожарные, полиция, зенитчики и

т.д. Кроме того, можно упомянуть про неподготовленность обороны как

таковой. Например, значительная часть складов с боеприпасами,

продовольствием и прочими необходимыми для войны вещами находилась

на окраинах. Таким образом, любое промедление означало укрепление

города и, как следствие, большие потери в боях за него.